【百年红色记忆】铁血军魂铸丰碑——记已逝老红军吴奠福

麦积新闻网:(2021-05-18 21:52:52) 来源:麦积区融媒体中心 作者:李世忠 刘秋钰

麦积区融媒体中心讯(记者 李世忠 刘秋钰)巍巍群山葬英烈,泱泱渭水祭忠魂。横跨黄河和长江两大水系、地处天水市东大门、全境森林覆盖率68%的麦积区,是中华人文始祖伏羲故地,以麦积山石窟文化及“中国最美县域”、“2021中国最美乡村百佳县市”等一系列美誉,成为她蝶变为全省乃至全国文化和旅游资源大区的有力见证。而更让人们心驰神往的,是这方纵横3480平方公里的“陇上江南”沉淀着厚重的红色文化资源。

五月的天空清爽明净,空气中流淌着淡淡花香。穿过笔直宽敞的水泥巷道,我们来到渭南镇吴村吴奠福老红军的家里,从他的事迹里感受那一段峥嵘岁月。

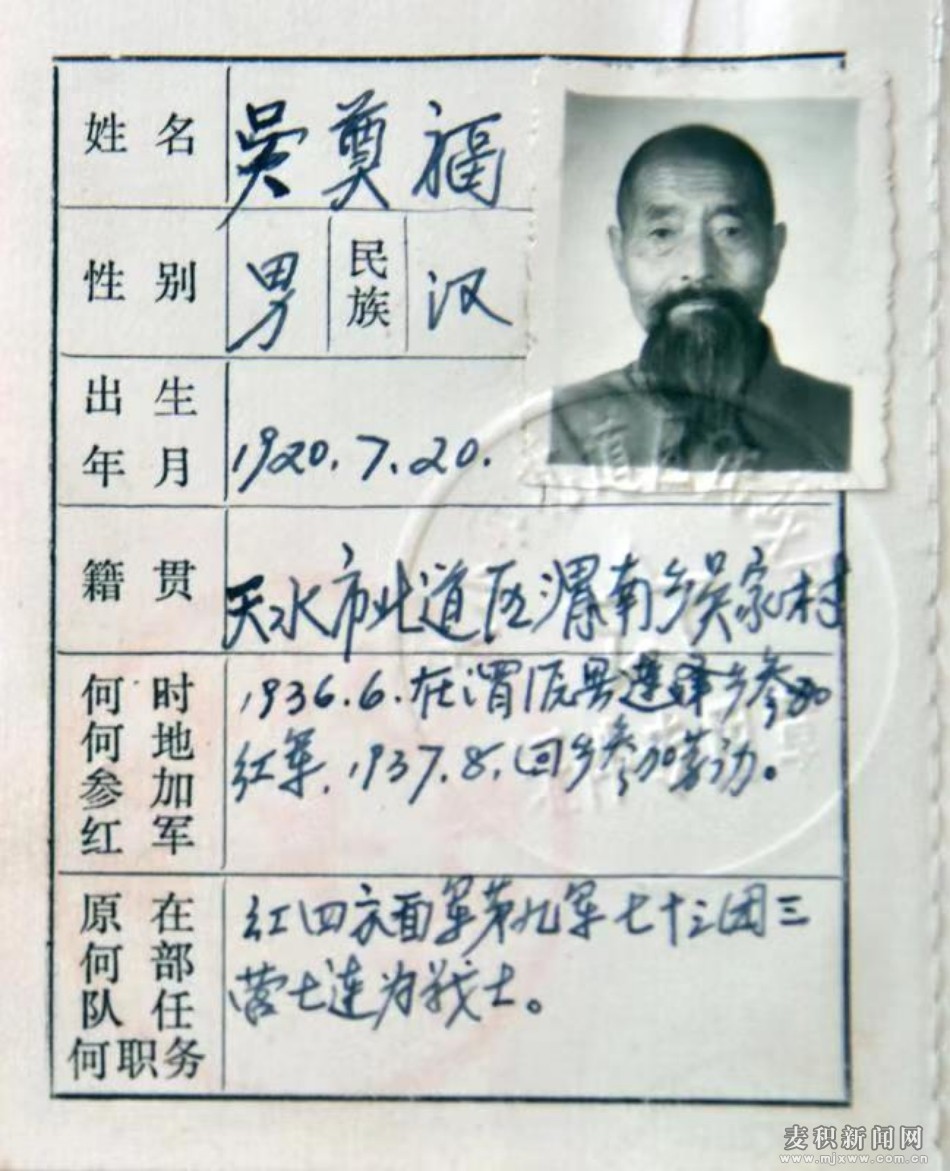

吴奠福,1920年生于麦积区渭南镇吴村,1936年6月在甘肃省定西市渭源县莲峰乡参加红军,为红四方面军第9军73团3营7连战士,后编入西路军,在和敌人的浴血战斗中与部队失去联系。1937年8月回家乡定居,2014年5月逝世,享年94岁。

接待我们的是老红军的儿子吴灵泉,回忆起父亲的革命历程,吴灵泉的脸上显得凝重又不失自豪,眼睛格外明亮,他滔滔不绝讲述着父亲那段烽火连天的峥嵘岁月。“父亲兄妹6人,当时家里穷,生活苦,吃了上顿没下顿。兵荒马乱的年代,迫于生计,父亲在1935年独自流落到定西市渭源县莲峰乡,被一杂货铺收为店员,以微薄工钱勉强糊口度日。此时恰逢红四方面军途经渭源县,父亲发现这支队伍虽然穿着破烂,但充满活力,士气高昂,从不扰民,还帮助老百姓干活。后经过政策宣传,当他得知这是只打土豪、分田地、能让穷人有口饭吃的队伍时,年仅16岁的他毅然决然参加了红军,将青春年华奉献给了伟大祖国的解放事业。”

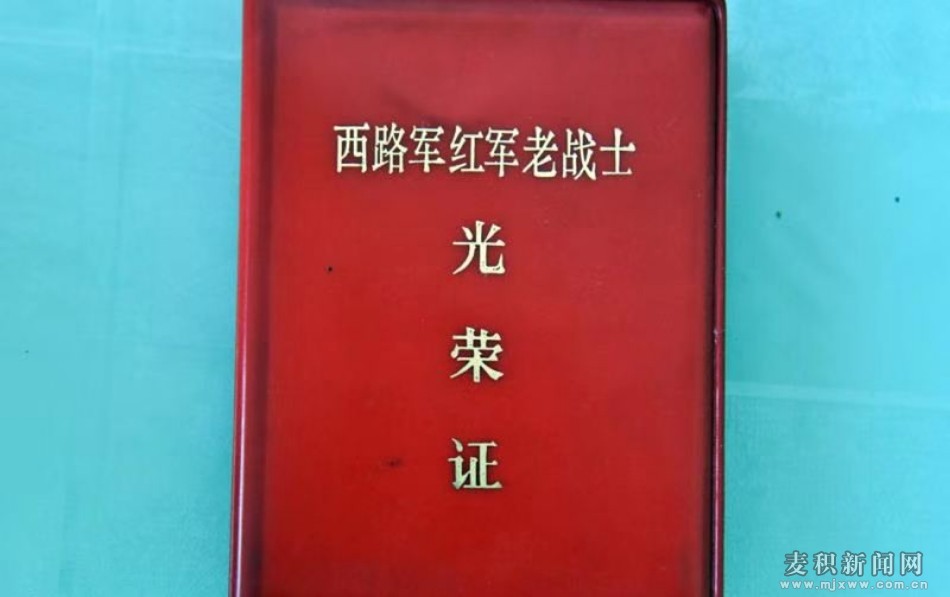

谈话过程中,吴灵泉给我们看了他父亲唯一的遗物——西路军红军老战士光荣证,封面难掩磨损泛旧的痕迹,却毅然照耀出红色光芒,折射着对一名革命老红军的崇高礼赞。

“那时候真谓是艰难岁月,面对马家军围追堵截,红军两条腿要和骑马敌人的四条腿抢时间,时常白天黑夜都在不停行军打仗,紧要关头连睡觉都在赶路,大多时候草鞋底都磨光了,光脚板又肿又烂,走在路上就是一串血印。由于红军纪律严明,不拿老百姓一针一线,父亲他们缺米少面时,行军途中挖点野菜支锅煮熟就是一顿饭。有时候野菜刚煮好,军号一吹就顾不上吃了,这顿饭就泡汤,继续饿肚子行军或打仗。就这,战士们依旧坚强乐观,硬是没有一个掉队或当逃兵。”吴灵泉的叙述略显安详,我们也难觅昔日刀枪震荡和征战杀伐的场景,但依旧被一串串血迹斑斑的脚印深刻震撼。正是这样的脚印,走出了一个繁荣富强的崭新中国。

“转战张掖时,由于当时寡不敌众,武器落后,父亲他们几经浴血奋战后严重减员,终因弹尽粮绝被数倍于他们的马家军包围被俘。被俘后的父亲宁死不屈,被马刀砍头时,敌人看他年龄太小,便暂时没有将他杀害。后在当地群众及好心人的帮助下费尽周折,逃出魔掌,但已与部队失去联系。后多次寻找部队均未成功,万般无奈之际,只好一路沿门乞讨回到家乡。”

翻开光荣证,照片里的老红军威武端庄,精神矍铄,眼神炯炯,军人气质直逼心扉。照片下方略显泛黄的纸质上清楚写着“红四方面军第九军七十三团三营七连”。

从吴灵泉的回忆中我们得知,弃甲归农的吴奠福回乡后一直保持军人本色,关心村民生活,维护村集体利益,土改时期以顾全大局、吃苦耐劳、踏实拼搏的优秀品质被推选为村长,兼农会主任,带领大家积极开展土地改革工作,扩建农田,维修河堤,开渠引水,造福一方,因此当时又被人们亲切称为老巷长、老渠长。

如今英雄已逝,但精神永存。吴村党总支书记吴星星告诉我们:“吴奠福老红军是我们村的宝贵财富,他生前一直坚持在周边镇村、学校等地方做战斗报告,讲红色革命故事,他的革命事迹和革命精神激励了几代人,也鞭策着我们不断坚定理想信念、凝聚奋进力量,在新时代更高效为人民服务。”

历史不会忘记革命先烈们为祖国做出的伟大贡献,岁月尘埃遮蒙不住流淌在麦积大地上的红色基因和革命精神,只会在麦积儿女的传承发扬中越来越灿烂辉煌,成为建设宜居宜业宜游宜养幸福新麦积的靓丽底色。